2024年,内蒙古自然博物馆坚持党建引领发展,坚持以业务发展检验党建工作成效,认真履行博物馆公共文化服务职能,通过创新机制、释放活力、馆校共建、馆际合作等方式,优化资源配置,多措并举盘活博物馆藏品资源。实施“党建+”战略,促进党建与科普、展览、服务等业务融合,较好地发挥内蒙古自然博物馆的研究、教育、收藏、展示、传播等功能,为弘扬优秀传统文化、培育和践行社会主义核心价值观、丰富广大人民群众的精神文化生活发挥了主阵地、主渠道作用。

运行管理科学规范

国家一级博物馆是我国博物馆领域的“金字招牌”和最高等级。2024年5月18日,国家文物局、中国博物馆协会正式公布第五批国家一级博物馆名单,内蒙古自然博物馆成功入选。

“自全国博物馆定级评估工作启动以来,馆领导高度重视,及时成立领导小组,组建专班队伍,全体人员连续三个多月兢兢业业、辛勤付出,顺利完成了国家一级博物馆申报工作。”内蒙古自然博物馆工作人员介绍说。

2024年,内蒙古自然博物馆根据发展实际,不断完善内部管理制度,健全应急预案,进一步明确各项工作的责任和流程。建立人才培养机制,提高人员的专业素养和综合能力。在博物馆智能化设备设施建设方面不断投入,通过多种措施提升服务条件和完善保障措施,为确保博物馆的安全平稳运行和可持续发展打好基础。2024年10月,内蒙古自治区文化和旅游厅发布《2024年度内蒙古自治区旅游品牌评审结果公告》,内蒙古自然博物馆成功晋升为国家4A级景区,标志着博物馆的运行管理水平更上一层楼。

社会教育成效明显

博物馆是藏品展示场所,也是教育交流、文化互通、学术研究平台。内蒙古自然博物馆定期举行各类教育活动,包括讲座、研学、比赛、特展临展、文创开发、学术研究等,特别加大了进入青少年领域的各类活动,活动内容、形式的丰富程度有效提高。

2024年10月16日,内蒙古自然博物馆科普教育团队走进赛罕区第二幼儿园开展内蒙古生物多样性科普系列首期课程——《小松树 大智慧》,为孩子们带来一场充满趣味与知识的自然探索之旅。幼儿园老师说:“活动非常有意义,能激发孩子们的探索欲望和环保意识,希望更多的科普活动走进校园。”

2024年以来,内蒙古自然博物馆充分发挥“铸牢中华民族共同体意识教育基地”的基地优势,在传承民族历史与文化、传播自然科学知识等方面发挥积极作用。以铸牢中华民族共同体意识为主线,先后举办“石榴籽e起来”“馆校联动 启智润苗”等多项科普活动。在展览陈列方面,更新“铸牢中华民族共同体意识暨党纪学习教育主题书画展”“驰骋北疆—蒙古马特展”“风物长新 青城依旧—二十四节气展”等各类临时展览,向社会公众普及传承中华民族共同体的优秀历史文化及自然科普知识,增强社会公众对中华民族的认同感和归属感,取得良好反响。

科学研究成果突出

2024年11月29日,内蒙古自然博物馆召开“百年鸳鸯龙”研究成果新闻发布会,发布内蒙古地区发现的窃蛋龙类恐龙新属种——百年鸳鸯龙。

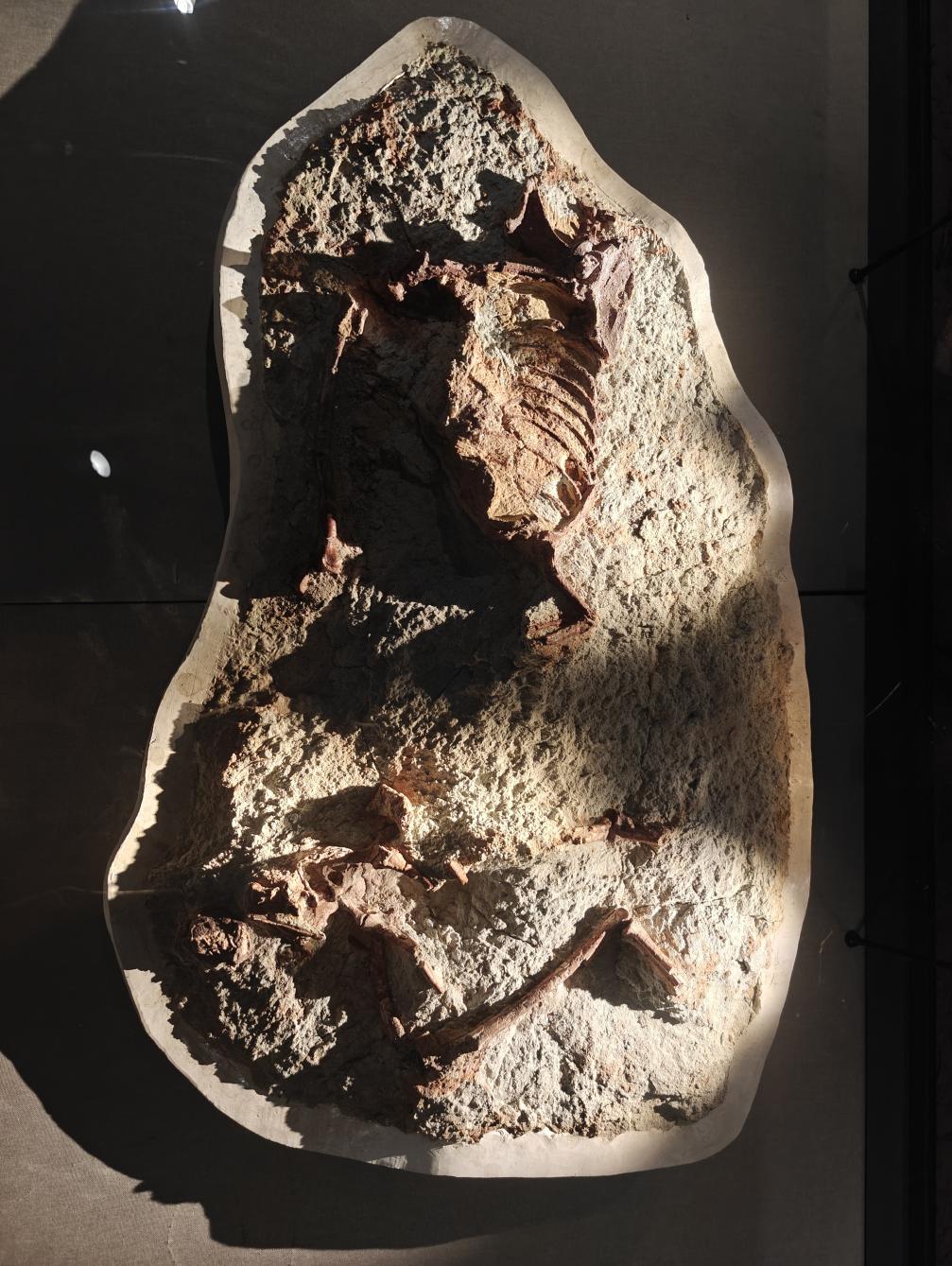

据了解,该恐龙化石是2021年内蒙古自然博物馆科研人员在阿拉善左旗的毛儿图—大水沟野外考察点发现的,化石标本包含两个埋藏在一起的个体。经中国科学院古脊椎动物与古人类研究所、内蒙古自然博物馆科研人员通力合作、潜心研究,发现两具恐龙骨架化石为窃蛋龙类恐龙新类群,命名为“百年鸳鸯龙”。研究成果在《白垩纪研究》杂志线上发表。

百年鸳鸯龙化石标本

“百年鸳鸯龙的发现,为内蒙古‘恐龙家族’再添新丁,为认识窃蛋龙类的多样性以及演化历程提供了新的重要证据。”内蒙古自然博物馆科研人员说。

科学研究是博物馆的重要职能,也是博物馆内涵式发展的核心竞争力。2024年,内蒙古自然博物馆坚持在创造中转化、在创新中发展,努力攀登科学高峰,科研成果不断呈现。

2024年4月,“周氏近柱齿兽”相关研究成果在国际期刊《自然》上发表,来自内蒙古的远古生物走上了世界舞台。研究根据“周氏近柱齿兽”的牙齿证据提出一种新的解释,对单孔类的起源提出新的观点,改写了哺乳动物生命树早期演化的结构。同时,通过高精度的三维CT重建,还原了迄今为止中生代哺乳形动物中保存最为完整的下颌中耳结构,为哺乳动物中耳演化这个世界难题提供了以中国材料为基础的完整证据链。

2024年,内蒙古自然博物馆着眼于长远高质量发展,坚持守正创新,充分发挥文化铸魂、文化赋能作用,在做好基础公共服务的同时,大力完善提升各项基础设施,全面提高运营管理水平,博物馆的美誉度、吸引力不断增强。(任隆)