7月8日,红色兴安 绿色发展——新华社镜头中的“岭上兴安”新闻摄影展在内蒙古兴安盟乌兰浩特市开展。

本次展览精选172张新闻摄影作品,分红城主线、生态名片、绿野欢歌、工业变迁、文旅风采、安全屏障、民生福祉7个篇章,突出反映兴安盟以红色基因为灵魂、以绿色发展为底色,书写中国式现代化的兴安新篇章的壮丽征程。

我们把“红色兴安 绿色发展——新华社镜头中的‘岭上兴安’”新闻摄影展的所有照片“搬到”这里,呈现给大家。今天展示的是“民生福祉”篇章和结语,共30张照片。

民生福祉

兴安盟织密社会保障网,基层治理彰显温度,城镇建设日新月异,民生福祉持续增进。在这方热土,“人民至上”的深厚情怀扎实落地,发展的温度点亮千家万户的璀璨灯火。民生保障的具体行动浸润细微之处,各族群众共享高质量发展的丰硕成果,城乡居民收入增速连续5年居全区前列。

近年来,兴安盟广播、电视事业迅速发展。边远地区和林区少数民族也能看到中央电视台当天的新闻联播节目和内蒙古电视台的蒙语电视节目。目前该盟共有中波广播电台5座,电视差转台74座。这是科尔沁右翼前旗归流河乡草原上建的电视差转台。

新华社记者 白斯古郎 摄(1990年1月8日发)

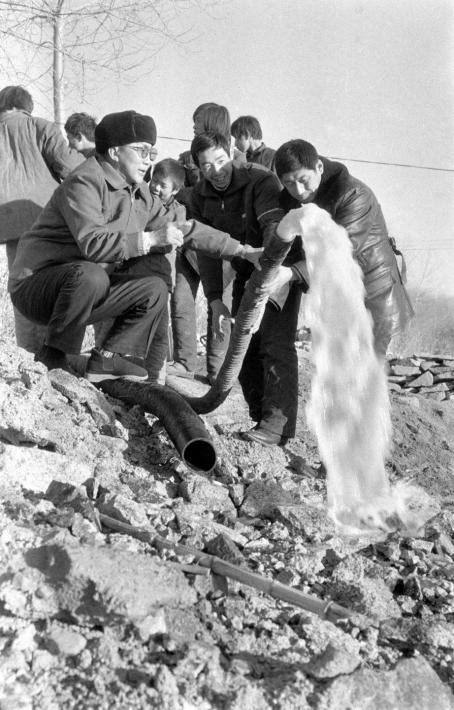

这是科尔沁右翼前旗俄体乡干部和群众一起在打机井。

兴安盟去冬今春组织15万多名劳力、4000多台拖拉机和抽水机,掀起以打井为中心的农田水利建设高潮。至元月中旬,全盟已打新井近2000眼,维修旧井500多眼,为春耕播种创造了有利条件。

新华社记者 白斯古郎 摄(1990年2月15日发)

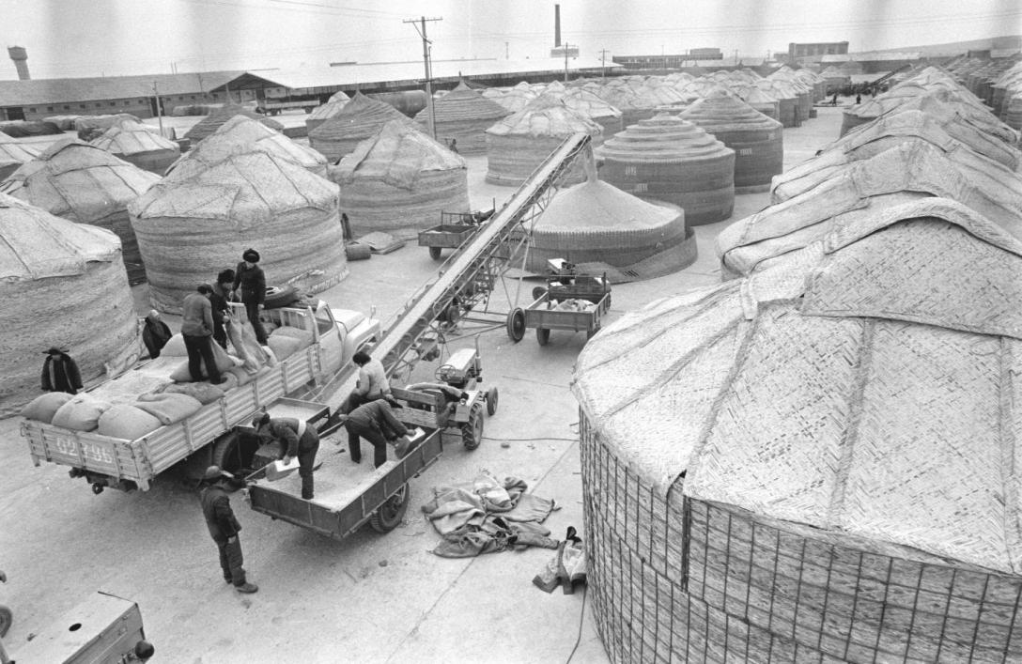

兴安盟科右中旗坚持科技兴农,增加对农业的投入。1991年在遭受洪涝、干旱等灾害情况下,粮食依然获得丰收,达1.75亿公斤,并首次向国外出口。

新华社记者 白斯古郎 摄(1992年1月14日发)

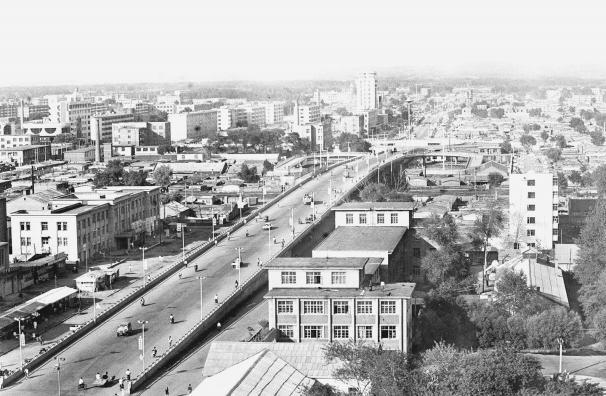

草原红城乌兰浩特风貌。

新华社记者 白斯古郎 摄(1997年2月5日发)

1998年曾遭受洪灾的兴安盟地区连日来气温陡降。为确保灾区群众生活、生产顺利进行,当地政府为基层农牧民特困户送去御寒的衣被和逾冬饲料。这是重灾区扎赉特旗政府为特困户运送玉米秸杆饲料(1999年11月6日摄)。

新华社发

出生在兴安盟扎赉特旗的党员张美容(右一)退休后拿出自己的积蓄带领家乡贫困群众办起了扶贫联合体,发展农牧业、林业生产,使100多名贫困群众脱贫增收(2005年12月11日摄)。

新华社记者 李欣 摄

兴安盟科尔沁右翼中旗济困人民医院设立济困减免窗口,让生活困难群众享受减免部分费用待遇(2008年4月12日摄)。

新华社记者 李欣 摄

2010年8月25日拍摄的一位突泉县居民从城区的花园中穿过。

新华社记者 李欣 摄

2012年10月26日拍摄的阿尔山林业局在伊尔施镇新建的棚改项目天元小区,林业职工和家属告别低矮、破旧的“板夹泥”土房迁入新居。

新华社记者 任军川 摄

2014年7月24日,包格日乐图和妻子咏梅为准备提供给贫困牧民的杜泊二代寒羊戴红花。

当日,在兴安盟科尔沁右翼中旗新佳木苏木贝子府嘎查,从这里走出的青年牧民包格日乐图回到家乡,与家乡的23户贫困牧民签订了《种羊养殖帮扶协议书》,以帮助这些贫困牧民增收脱贫,此举预计可使每户牧民年增收6000元。

新华社发

2014年9月22日,兴安盟公安边防支队阿尔山边防派出所的民警王禹新为长期帮扶的查玉琪小朋友辅导功课。

新华社记者 任军川 摄

左图:2015年10月29日,阿尔山第一小学法制副校长王禹新在给三年级的孩子们讲解安全知识。

新华社记者 任军川 摄

右图:2020年4月24日,北京市第二中学教育集团教师赵蒙在为阿尔山分校高三年级理科班学生上数学课。

新华社记者 贝赫 摄

阿尔山市区一角(2017年7月18日摄)。

新华社记者 连振 摄

2018年12月21日,书法家在活动现场写春联。

当日,全国文化科技卫生“三下乡”集中示范活动在兴安盟科右中旗举行,标志着2019年全国“三下乡”活动在全国各地陆续展开。现场来自多个部门的专家和志愿者为农牧民带来了乌兰牧骑文艺演出、健康检查、拍摄全家福等多项服务活动。

新华社记者 虞东升 摄

2019年3月16日,在科尔沁右翼中旗人民医院病房,北京市通州区潞河医院骨科主任医师于振山(右二)为当地医生开展业务指导。

新华社记者 王靖 摄

上图:2019年8月11日,苏艳梅(后)和婆婆李秀珍在阿尔山市伊尔施街道伊林小区新居中看电视。

新华社记者 刘磊 摄

左下:2019年8月12日,儿童在阿尔山市一处棚改集中安置点的广场上玩耍。

新华社记者 刘磊 摄

右下:2019年8月12日拍摄的阿尔山市一处棚改集中安置点。

新华社记者 刘磊 摄

2020年5月1日,周海燕(后)和贫困户姜红梅在位于乌兰浩特市义勒力特嘎查的孔雀观赏园工作室制作孔雀羽毛工艺品。由周海燕和家人共同打造的孔雀观赏园经过十余年的养殖探索,不仅带动乡村旅游发展,还带动本村及周边乡村100多名贫困村民就业增收。

新华社记者 徐钦 摄

晚霞下的兴安盟乌兰牧骑宫及周边风景(2020年5月2日摄)。

新华社记者 徐钦 摄

上图:兴安盟一家电商公司的工作人员在包装商品,准备寄出(2021年5月12日摄)。

下图:兴安盟一家电商公司的两名工作人员在直播带货(2021年5月12日摄)。

新华社记者 张雨阳 摄

上图:引绰济辽工程文得根水利枢纽施工现场。(2022年5月21日摄)

左下、右下:2022年5月21日,在兴安盟,工人在引绰济辽工程文得根水利枢纽施工现场忙碌。

近日,内蒙古自治区引绰济辽工程有序推进,工人们在现场加紧施工。引绰济辽工程输水线路全长390.3公里,设计平均年调水量4.54亿立方米,可以有效缓解内蒙古自治区东部西辽河流域严重缺水状况。

新华社记者 刘磊 摄

2023年8月13日,小朋友在家长的陪伴下在洮儿河国家湿地公园内玩耍。

新华社记者 彭源 摄

2023年7月5日,在科尔沁右翼前旗满族屯满族乡党群服务中心边境服务站,工作人员(左)将代收的快递交给牧民。

新华社记者 贝赫 摄

2025年4月11日,在科右中旗巴彦呼舒镇浩特化嘎查一户村民家中,乡镇干部在为“村闻联播”拍摄素材。

新华社记者 贝赫 摄

2024年5月11日,乌兰浩特市居民在乌兰哈达镇三合村进行乐器表演。

新华社记者 贝赫 摄

结语

在中华民族伟大复兴的壮阔征程中,兴安盟正如翱翔于岭上云端的雄鹰,以红色基因铸魂、生态底色筑基、绿色产业强体、开放胸怀拓局,在祖国北疆铺展出一幅生生不息的时代长卷。这方水土的沧桑巨变,折射着新时代中国的历史性跨越;这里人民的幸福笑颜,映照着中国共产党人的初心如磐。新华社镜头展现出兴安盟各族儿女在党的领导下以铸牢中华民族共同体意识为主线,奋进新征程、建功新时代的磅礴力量。