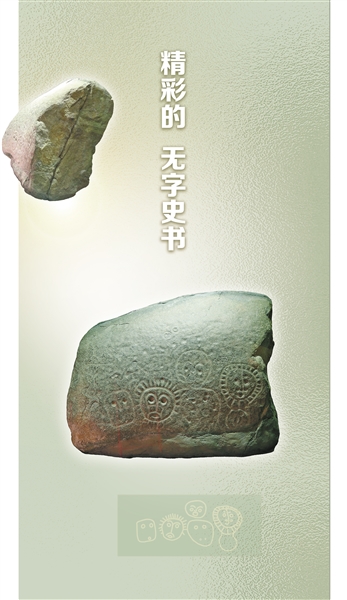

阴山岩画 长130厘米、高136厘米。

巴彦淖尔市境内的阴山岩画有150多个分布点、5万余幅岩画,总数居世界之首。

太阳神像是一种很稳定的面形,除了有眼睛、鼻子、嘴以外,还在头顶或头形轮廓周围有一道道像太阳光芒四射的线条,专家们认为,这应该就是生活在阴山的先民崇拜的太阳神。

岩画上有2幅太阳神像。一幅在画面中间稍偏下些,一幅在画面右边,都是圆脸,眼睛和口鼻均呈圆穴状。画面上还凿磨有4幅人面像,人脸或圆或方,五官简易。画面的上方布满圆穴状星座,寓意太阳神居于繁星密布的苍穹之中。右侧太阳神像的头左上方錾刻“大唐□”三个字。

阴山岩画是世界上被发现最早、最大的岩画群之一。几万幅岩画组成绵延千里的艺术画廊,镌刻着远古先民留下的文化瑰宝。

巴彦淖尔市境内的阴山岩画有150多个分布点、5万余幅岩画。专家考证,这一地区的阴山岩画始于石器时代,大量出现则在秦汉时期,一直延续到清朝。

最早发现阴山岩画的是北魏地理学家郦道元,他在《水经注》中记录:“河水又东北历石崖山西,去北地五百里,山石之上,自然有文,尽若虎马之状,粲然成著,类似图焉,故亦谓之画石山也。”又云:“河水自临河县东经阳山南,东流经石迹阜西,是阜破石之文,悉有鹿马之迹,故纳斯称焉。”这里所说的“画石山”“石迹阜”即位于阴山西段的狼山山脉,而“虎马之状”“鹿马之迹”则指阴山岩画中有虎、马、鹿等动物图案的岩画。

1400多年后,被誉为中国岩画之父的盖山林先生于20世纪70年代末揭开了阴山岩画的神秘面纱。其中,人面太阳神像岩画是他在巴彦淖尔市乌拉特中旗阴山地带韩乌拉沟沟底发现的中国第一幅阴山岩画,长130厘米、高136厘米。这是一幅阴山岩画中的精品力作,画面形象生动,保存完好,具有重要的历史、科学和艺术价值。因该岩画经常遭受山洪冲击,为了保护它,便于2000年移至巴彦淖尔盟阴山岩画博物馆(今内蒙古河套文化博物院),是该院珍藏的体量最大的文物,也是镇馆之宝。盖山林先生自发现该岩画之后,连续10年到巴彦淖尔境内阴山考察,先后发现了数以万计的岩画,使阴山岩画驰名中外。

仔细观察这幅岩画,发现上面有2幅太阳神像。一幅在画面中间稍偏下些,一幅在画面右边,都是圆脸,眼睛和口鼻均呈圆穴状,脸的外圈装饰了一周光芒状辅线环带,轮廓清晰,画面完整。画面上还凿磨有4幅人面像,人脸或圆或方,有简易五官。画面的上方布满圆穴状星座,寓意太阳神居于繁星密布的苍穹之中,表现出先民对太阳的崇拜。右侧太阳神像头的左上方錾刻“大唐□”三个字。

内蒙古河套文化博物院文物保管研究部的陈敏说:“太阳神像是一种很稳定的面形,除了有眼睛、鼻子、嘴以外,还在头顶或头形轮廓周围有一道道像太阳光芒四射的线条,专家们认为,这应该就是生活在阴山的先民崇拜的太阳神。从画面的工艺技法和完成程度判断,这幅岩画创作年代跨度非常大。太阳神、人面像和星座,是旧石器时代石器凿磨工艺,而‘大唐□’三字,则出自青铜时代的金属工具。在同一岩石上出现多个时期的画幅,这在阴山岩画中是十分常见的现象。”

阴山岩画作为河套文化的重要元素,以起始时间早、延续长、图像内容丰富、人面及动物种类复杂、分布面积广等特点,堪称中国北方民族对人类文化的重大贡献之一,在世界岩画史中占有非常重要的地位。

陈敏介绍,阴山岩画的题材和分布地点有它的规律性,神灵头像和天体星象磨刻在山沟的垂直石壁或沟边坡岸的巨石上;野生动物图像大多出现在山巅岩石上;狩猎场面一般凿刻在山腰和山顶的岩石上。这些规律与作画时的社会环境、当时人们的认知水平一致。

以岩画的形式表现太阳神,归类在人面像的岩画中。我国分布着大量关于崇拜太阳的岩画遗迹,比如云南的沧源岩画、四川的珙县麻塘坝岩画、内蒙古的阴山岩画、青海的海西岩画、广西的花山岩画等,都有类似太阳神像的图案。虽然太阳神像岩画出现的地方不同,但有一个共同的特点,就是有人的面部特征,头顶或头形轮廓外有一条条长短不一的像太阳光芒的线形刻槽。就已发现的阴山岩画来看,其制作技法多是磨刻或凿刻。

岩画是远古时代人类文明起源时期的最早艺术形式,是人类聪明智慧的展现,也是文字产生的萌芽。阴山岩画是活动在中国北方的远古先民用最简陋的工具记录的他们最初的思维印记,从各种动物到日月神灵,从生活、生产、征战到原始崇拜,这些看似简单的画面却蕴含着丰富的内涵,表现出远古先民强大的生命力和非凡的创造力,可谓是一部“无字史书”,也是中华民族宝贵的文化遗产。(记者 高莉 通讯员 陈敏)(本版图片由内蒙古河套文化博物院提供)