冬日的锡林郭勒草原上,风很大,天很冷,但却有歌声从远处飘来。

在内蒙古锡林郭勒盟苏尼特右旗,无论你走进哪个蒙古包,无论遇见哪位牧民,只要提起乌兰牧骑,他们都会开怀大笑,竖起大拇指。

11月12日,在内蒙古锡林郭勒盟苏尼特右旗额仁淖尔苏木吉呼郎图嘎查赛音巴特尔护边驿站,演员们在“送欢乐、送文明”基层服务活动中表演。

11月12日,在内蒙古锡林郭勒盟苏尼特右旗额仁淖尔苏木吉呼郎图嘎查赛音巴特尔护边驿站,演员们在“送欢乐、送文明”基层服务活动中表演。 11月12日,在内蒙古锡林郭勒盟苏尼特右旗额仁淖尔苏木吉呼郎图嘎查赛音巴特尔护边驿站,演员在“送欢乐、送文明”基层服务活动中表演舞蹈。

11月12日,在内蒙古锡林郭勒盟苏尼特右旗额仁淖尔苏木吉呼郎图嘎查赛音巴特尔护边驿站,演员在“送欢乐、送文明”基层服务活动中表演舞蹈。 11月12日,在内蒙古锡林郭勒盟苏尼特右旗额仁淖尔苏木吉呼郎图嘎查赛音巴特尔护边驿站,护边员们在观看乌兰牧骑的演出。

11月12日,在内蒙古锡林郭勒盟苏尼特右旗额仁淖尔苏木吉呼郎图嘎查赛音巴特尔护边驿站,护边员们在观看乌兰牧骑的演出。 11月12日,在内蒙古锡林郭勒盟苏尼特右旗额仁淖尔苏木吉呼郎图嘎查赛音巴特尔护边驿站,观众们在观看乌兰牧骑的演出。

11月12日,在内蒙古锡林郭勒盟苏尼特右旗额仁淖尔苏木吉呼郎图嘎查赛音巴特尔护边驿站,观众们在观看乌兰牧骑的演出。 乌兰牧骑是什么?在蒙古语中,它意为“红色的嫩芽”。他们是一群扎根草原的“文艺青年”,肩负着把文化演出送到边疆牧户的使命。1957年,为了解决交通不便、地广人稀、文化供给不足等现实难题,乌兰牧骑在内蒙古锡林郭勒盟苏尼特右旗应运而生。他们背着乐器、拉着大篷车,翻山越岭,把文艺演出送到草原上的每家每户。“不落下一个蒙古包”,是他们许下的庄严承诺。

与文艺同行的,还有另一种温暖。乌兰牧骑的队员不仅唱歌跳舞,也会把牧民最关心的事宣讲清楚:怎样防治牲畜疫病、怎样保护草场、党和国家有哪些新的方针政策……他们用质朴的话语,让牧民听得懂、用得上、记得住。在欢声笑语中,文艺与知识就这样一起落在了辽阔草原的日常生活里。

乌兰牧骑,把文艺作品带到基层,把党的声音送进牧民的心里。

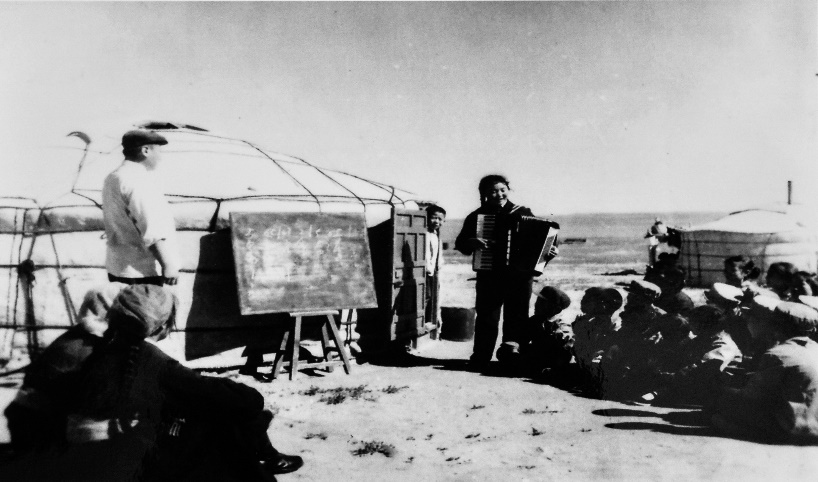

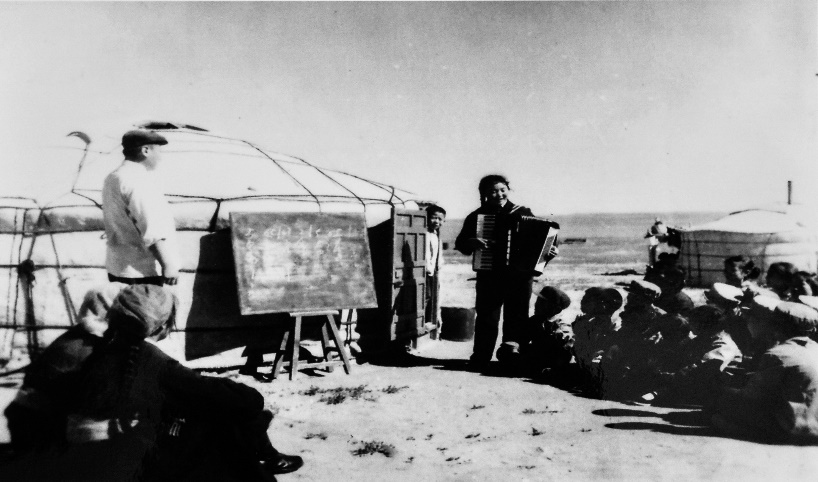

20世纪50年代,苏尼特右旗乌兰牧骑的演员们乘马车下乡演出。(AI复原动图)

20世纪50年代,苏尼特右旗乌兰牧骑的演员们乘马车下乡演出。(AI复原动图) 20世纪70年代,苏尼特右旗乌兰牧骑的演员们在辅导牧区孩子们演唱歌曲。

20世纪70年代,苏尼特右旗乌兰牧骑的演员们在辅导牧区孩子们演唱歌曲。 20世纪70年代,苏尼特右旗乌兰牧骑的演员们在蒙古包中创作歌曲。

20世纪70年代,苏尼特右旗乌兰牧骑的演员们在蒙古包中创作歌曲。 20世纪70年代,苏尼特右旗乌兰牧骑的演员们冒着风雪下乡演出。

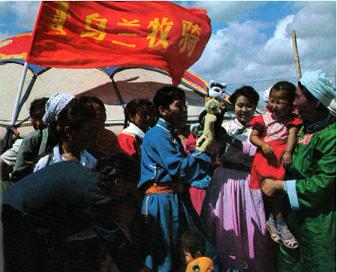

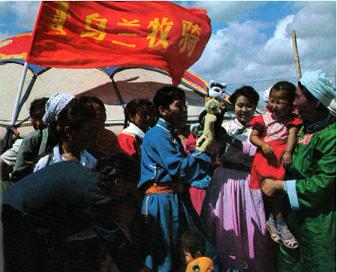

20世纪70年代,苏尼特右旗乌兰牧骑的演员们冒着风雪下乡演出。 20世纪80年代,乌兰牧骑的演员们为牧区儿童表演木偶剧。

20世纪80年代,乌兰牧骑的演员们为牧区儿童表演木偶剧。 20世纪60年代,乌兰牧骑的演员们向少年儿童宣传科普常识。

20世纪60年代,乌兰牧骑的演员们向少年儿童宣传科普常识。 11月12日,在内蒙古锡林郭勒盟苏尼特右旗额仁淖尔苏木吉呼郎图嘎查,演员走出下乡演出的大巴车。

11月12日,在内蒙古锡林郭勒盟苏尼特右旗额仁淖尔苏木吉呼郎图嘎查,演员走出下乡演出的大巴车。 11月12日,在内蒙古锡林郭勒盟苏尼特右旗额仁淖尔苏木吉呼郎图嘎查,乌兰牧骑的退役演员在演出前开展学习贯彻党的二十届四中全会精神宣讲活动。

11月12日,在内蒙古锡林郭勒盟苏尼特右旗额仁淖尔苏木吉呼郎图嘎查,乌兰牧骑的退役演员在演出前开展学习贯彻党的二十届四中全会精神宣讲活动。 68年过去了,曾经的文艺青年们变成了文艺中年、文艺老前辈,他们手中“红色文艺轻骑兵”的旗帜却传下去了。

11月12日,演员们在大巴车上更换演出服装。

11月12日,演员们在大巴车上更换演出服装。 11月12日,已经退休的苏尼特右旗乌兰牧骑老队员塞西雅拉图在向其他演员演示乐器演奏技巧。

11月12日,已经退休的苏尼特右旗乌兰牧骑老队员塞西雅拉图在向其他演员演示乐器演奏技巧。 11月12日,在内蒙古锡林郭勒盟苏尼特右旗额仁淖尔苏木吉呼郎图嘎查赛音巴特尔护边驿站,“小小乌兰牧骑”的演员们在“送欢乐、送文明”基层服务活动中表演。

11月12日,在内蒙古锡林郭勒盟苏尼特右旗额仁淖尔苏木吉呼郎图嘎查赛音巴特尔护边驿站,“小小乌兰牧骑”的演员们在“送欢乐、送文明”基层服务活动中表演。 乌云吉日嘎拉是苏尼特右旗乌兰牧骑的马头琴演员兼呼麦歌手。一专多能的他,13年来随队走遍了全旗7个苏木和58个嘎查,仍在坚守着“不落下一个蒙古包”的初心。

11月12日,乌云吉日嘎拉在大巴车上向其他演员演示乐器弹奏技巧。

11月12日,乌云吉日嘎拉在大巴车上向其他演员演示乐器弹奏技巧。 11月13日,在苏尼特右旗第五小学,乌云吉日嘎拉在指导“小小乌兰牧骑”的队员演奏马头琴。

11月13日,在苏尼特右旗第五小学,乌云吉日嘎拉在指导“小小乌兰牧骑”的队员演奏马头琴。

11月12日,在内蒙古锡林郭勒盟苏尼特右旗额仁淖尔苏木吉呼郎图嘎查赛音巴特尔护边驿站,乌云吉日嘎拉在演奏马头琴。

11月12日,在内蒙古锡林郭勒盟苏尼特右旗额仁淖尔苏木吉呼郎图嘎查赛音巴特尔护边驿站,乌云吉日嘎拉在演奏马头琴。 额斯妮勒,这位刚从大学毕业的00后姑娘,离开城市,回到草原,把舞蹈送给牧民。科班出身的她,还利用业余时间走进学校,手把手带着“小小乌兰牧骑”的孩子们学习舞蹈。孩子们听着故事学舞蹈,敬佩着乌兰牧骑的精神,也向往着乌兰牧骑的事业。新的红色嫩芽,在孩子们的心中萌发、生长。

11月12日,在内蒙古锡林郭勒盟苏尼特右旗额仁淖尔苏木吉呼郎图嘎查赛音巴特尔护边驿站,额斯妮勒在“送欢乐、送文明”基层服务活动中表演舞蹈。

11月12日,在内蒙古锡林郭勒盟苏尼特右旗额仁淖尔苏木吉呼郎图嘎查赛音巴特尔护边驿站,额斯妮勒在“送欢乐、送文明”基层服务活动中表演舞蹈。 11月13日,在苏尼特右旗第五小学,额斯妮勒在指导“小小乌兰牧骑”的队员舞蹈动作。

11月13日,在苏尼特右旗第五小学,额斯妮勒在指导“小小乌兰牧骑”的队员舞蹈动作。 11月13日,在苏尼特右旗第五小学,额斯妮勒在指导“小小乌兰牧骑”的队员舞蹈动作。

11月13日,在苏尼特右旗第五小学,额斯妮勒在指导“小小乌兰牧骑”的队员舞蹈动作。 11月13日,在苏尼特右旗第五小学,额斯妮勒在指导“小小乌兰牧骑”的队员舞蹈动作。

11月13日,在苏尼特右旗第五小学,额斯妮勒在指导“小小乌兰牧骑”的队员舞蹈动作。 草原上,无论季节如何更替,只要有人群聚居的地方,就有乌兰牧骑的歌声,就有乌兰牧骑的舞步。从苏尼特右旗起步,如今内蒙古自治区已有75支乌兰牧骑队伍在广袤草原上“发芽开花”。他们扎根生活沃土,服务各族群众,把各族群众需要的文艺送到家门口,把党的声音送到边疆基层。

红色的嫩芽,正在生长为参天大树。

记者:连振 贝赫 李志鹏

制作:王建华 马金瑞 肖诗琪 眭黎曦 额日恒巴雅尔

编辑:胡秋思 蔡湘鑫